(広告・PRを含みます)

この本について

ジョン・C・ボーグルが書いたこの本は、インデックス投資をするなら一度は読んでおきたい”原典”のひとつです。難しいテクニックは一切出てきません。その代わり、「なぜインデックスが有利なのか」「なぜコストを削るだけで成果が変わるのか」を、歴史とデータで丁寧に示してくれます。

結論はとてもシンプル。**なるべく広く・なるべく安く・なるべく長く持つ。そして、それを邪魔しない仕組みをつくる。**これに尽きます。

結論(先に要点)

- アクティブ運用で”勝ち続ける”のはごく一部。大多数の投資家にとっては、市場平均を安く取るほうが合理的です。

- 最も効果が高い改善策は「銘柄選び」ではなくコストを下げること。信託報酬や売買手数料は、毎日確実にリターンを削っていきます。

- 感情で売買するとせっかくのインデックス投資でも成果が落ちてしまいます。自動積立+年1回の見直しで”ほぼ放置”する仕組みが理想的です。

要点3つ(超要約)

1. 市場はだいたい効率的

「次はこれが上がる」を当て続けるのは、プロでも極めて難しいことです。だから最初から”全部”に薄く投資するのが合理的なのです。

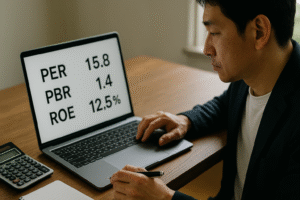

2. コストは確実なマイナス

信託報酬が1.5%のファンドと0.1%のファンドを20年間持ち続けたとき、最終的な資産額には驚くほどの差が出ます。ボーグルはこの点を何度も強調しています。

3. 投資家の敵は投資家自身

上がったときに買い増し、下がったときに売る――この”逆噴射”を防ぐために、感情ではなくルールで運用することが大切です。

本書で押さえておきたいポイント

「平均は負けではない」論

市場全体の平均リターンよりも、実際の投資家のリターンは低くなりがちです。理由はコストと行動ミス。だからこそ「安く・シンプルに・続ける」が正解になる――この説明が非常に分かりやすいです。

複利を邪魔するものはすべて避ける

高頻度の売買、手数料の高い商品、頻繁に入れ替えるポートフォリオ。こうしたものはすべて複利効果を削ってしまうので、できるだけ避けるべきです。

ETFでも投信でもOK、ただし”低コスト”が最優先

どの国に何%配分するかよりも、まず「継続して持ちやすい低コストかどうか」を見るべき。この優先順位がはっきりと書かれています。

どんな人に向いている?向いていない?

向いている人

- 新NISAで何を買うか迷っている

- 「インデックス投資って本当にいいの?」をきちんと確認したい

- これから投資を始める家族や知人に説明できるようになりたい

向いていない人

- 個別株の銘柄アイデアが欲しい

- デリバティブや高頻度売買のノウハウを探している

- 「一発で増やす」タイプの本を探している

読んだ後の次の一歩(実践編)

1. 自分の配分を決める

例:株式70%・債券30%/オルカン100%など。まずは”こうする”を決めましょう。

2. 新NISA・iDeCoで自動積立を設定

放っておいても毎月自動で買われるようにしてしまいます。

→ 口座がまだの方は:[新NISAの始め方・口座開設ガイド]

→ iDeCoについては:[iDeCoの制度・手続きガイド]

3. 年1回だけ”ズレ直し”

配分がずれていないかチェック。ずれていたら元に戻すだけ。売買の回数を増やさないのがポイントです。

具体的な設定方法は:「新NISAではじめる分散投資の基本」/**「iDeCoの始め方」**のページをご覧ください。

効率的な読み方(短時間で吸収するコツ)

- 序章と「コストの話」の章だけでも読めば、この本のエッセンスの8割はつかめます。

- 事例がやや古い部分もありますが、そこは2025年の日本の状況に置き換えて理解すればOKです(例:オルカン・S&P500の低コスト化、新NISAの成長投資枠など)。

- 読書時間の目安は60〜90分。読み終わったらすぐに証券口座で積立設定に進むのが理想的です。

どこで購入できる?(広告を含みます)

価格や在庫は各販売ページでご確認ください。

・『インデックス投資は勝者のゲーム』を確認する(広告)

| インデックス投資は勝者のゲーム 株式市場から利益を得る常識的方法 (ウィザードブックシリーズ) [ ジョン・C・ボーグル ] 価格:1980円 |

免責事項・開示事項

本記事は情報提供のみを目的としており、特定の金融商品の購入・投資を勧誘するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。記事内の一部リンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。